|

Stephan Herbert Fuchs |

|

|

ARCHIV:

ARTIKEL

Kirche

FOTOS

SPEZIAL

|

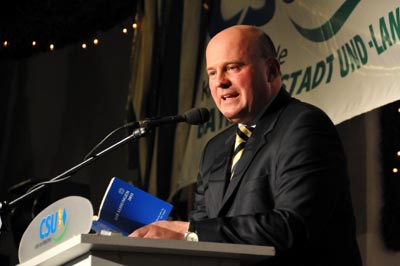

Sicherheit im Focus: Hundertprozentige Garantien kann es nicht geben / Diskussionsrunde des Landtagsabgeordneten Franc Dierl mit hochrangigen Experten

Unter dem Motto „Ohne Sicherheit geht nichts“ hatte der Landtagsabgeordnete Franc Dierl eine hochkarätige Expertenrunde zum Thema eingeladen. Ob verstärkte Absicherung von Weihnachtsmärkten und öffentlichen Veranstaltungen, Cyberkriminalität oder mögliche Drohnenangriffe: in den zurückliegenden Jahren seien völlig neue Bedrohungslagen und damit einhergehend auch neue Herausforderungen entstanden, so der Abgeordnete. Dierl gab dabei auch zu bedenken, dass Sicherheit nicht nur Sache von Polizei, Feuerwehr, BRK und THW sei, sondern auch von Staat, Kommune, Ehrenamt und damit von jedem einzelnen. Die bayerische Polizei sei personell als auch technisch gut aufgestellt, um erfolgreich das gegenwärtige Sicherheitsniveau zu halten, so Innenminister Herrmann. Die grundlegende Veränderung des gesamten Szenarios besteht nach den Worten des Ministers darin, dass die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit zunehmend verschwinden. Herrmann sprach allein von tausenden Cyberangriffen pro Tag aus Russland und aus anderen Ländern auf Unternehmen und auf die staatliche Infrastruktur.

Ein weiteres Phänomen sprach Kreisbrandrat Hermann Schreck, der auch Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes ist, an. Er müsse leider feststellen, dass der Respekt gegenüber Einsatzkräften nachgelassen habe. „Man merkt generell eine gewisse Verrohung“, sagte er. Auch Einsatzfahrzeuge müsse man mittlerweile im Auge behalten, denn auch Werkzeug daraus sei schon verschwunden. „Das gab es früher nicht“, sagte Schreck. Alle Ehrenamtlichen seien genervt. Insgesamt sei der Respekt vor Menschen, die helfen wollen, gesunken., gleichzeitig sei aber auch die Erwartungshaltung gestiegen. Der oberfränkische Polizeipräsident Amin Schmelzer berichtete von großen Veränderungen. Aus einer Ruhestörung könne plötzlich ein lebensbedrohlicher Einsatz werden, bei der die Beamten schon mal mit dem Schraubenzieher bedroht oder bei dem ein Messer gezogen wird. „Die Polizei muss wieder robuster auftreten und Präsenz zeigen“, sagte Schmelzer. Mit persönlicher Kommunikation komme man oft nicht mehr weiter, da müsse ein Umdenken stattfinden. Trotzdem könne man sich in unserer Region aber sehr sicher fühlen, denn zur der ohnehin niedrigen Häufigkeitsziffer, also der niedrigen Kriminalitätsrate komme auch eine hohe Aufklärungsquote hinzu.

Einen ganz anderen Sicherheitsaspekt sprach die Sozialpädagogin Dolores Longares-Bäumler, Bereichsleiterin bei der Caritas in Bayreuth, an. Aus ihrer Arbeit konnte sie berichten, dass körperliche und psychische Gewalt im privaten Bereich eine große Rolle spiele. Auch diesen Aspekt der Sicherheit müsse man im Auge behalten. Der private Raum, also die Familie, sei noch immer der größte Tatort. Longares-Bäumler appellierte an Nachbarn, Freunde, Verwandte, sich einzumischen und nicht tatenlos zuzusehen. Zum Thema Abschiebung merkte Innenminister Herrmann an, dass die Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber für ihn Priorität habe. Allerdings könne man nach geltender Rechtslage nicht einfach jeden in sein Heimatland abschieben. Trotzdem sei die Zahl der Abschiebungen 2025 gegenüber 2024 um rund 25 Prozent gestiegen. Herrmann stellte dabei auch fest, dass Bayern konsequenter vorgehe als die meisten anderen Bundesländer.

Bilder: FDP fordert: Welle am Weißen Main / Kunst und Kultur statt leerer Läden: Neujahrsempfang der Kulmbacher Liberalen mit Karl Graf Stauffenberg

Ob die Leerstände in der Altstadt, die Weiterentwicklung der Universität oder die Umgestaltung des Kaufplatzgeländes, Thomas Nagel ließ kaum ein Thema aus, das den Kulmbachern derzeit auf den Nägeln brennt. „Mir geht es darum, dass sich etwas ändert in dieser Stadt“, sagte der OB-Kandidat. Derzeit gebe es keinen Impuls, keine positiven Nachrichten und keine Initiativen, die Kulmbach voranbringen. Für eine attraktivere Innenstadt hatte Thomas Nagel den Vorschlag, Kunst und Kultur in die Leerstände zu holen. Dazu appellierte er an die Bereitschaft der Immobilienbesitzer, günstigere Mieten zu akzeptieren. „Lieber eine Vermietung zu günstigeren Konditionen als Leerstand und Verfall.“ Da eine Stadt von Veranstaltungen und Events lebe, schlug Thomas Nagel vor, die Stadt alle vier Wochen unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Einen Monat lang könnte man beispielsweise alle regionalen Produzenten mit Pop-Up-Ständen in den leeren Geschäften vorstellen. Für die Universität forderte der FDP-Politiker mehr Sichtbarkeit in der Stadt, schließlich gelte die Uni als großes Hoffnungsprojekt für Kulmbach. Dazu sollte die Universität schnellstmöglich eine Straßenerschließung bekommen, um mit dem Bau des Campus beginnen zu können. Über 400 Studenten seien bereits Botschafter für die Uni-Stadt Kulmbach. „Es braucht studentisches Leben in der Stadt und nicht am Stadtrand.“ Für das Kaufplatzgelände wünschte sich Thomas Nagel, dass dort die neue Mitte der Stadt entsteht. Kaum ein anderer Ort vereine4 Mobilität, Aufenthalt, Natur und Wissenschaft und Tourismus in vergleichbarer Weise. Dazu sollte auch der Weiße Main wieder erlebbar gemacht werden. Großartig fand Nagel den Vorschlag, durch eine kontrollierte Anstauung des Flusses eine stehende Welle zu ermöglichen. „Eine mega-coole Idee“, fand Nagel, eine solche Welle könnte ein überregionaler Magnet werden. Als Kämpfer für Freiheit und demokratische Werte präsentierte sich Karl Graf Stauffenberg in seiner kurzen Ansprache. Er ist der Enkel des 1944 hingerichteten Widerstandskämpfers Claus Schenk von Stauffenberg, seine Mutter war Elisabeth von und zu Guttenberg. Karl Graf Staufenberg lebt mit seiner Familie im unterfränkischen Irmelshausen. Er ist dort als Kreisrat politisch aktiv und soll im April zum neuen bayerischen FDP-Generalsekretär gewählt werden. Ihm gehe es stets um die Wahrung der Demokratie und die Bewahrung der Freiheit, sagte Karl Graf Stauffenberg. Er nannte es falsch, dass politische Veranstaltungen in Schulen aufgrund des Neutralitätsgebotes nicht möglich seien. Für Vertreter demokratischer Parteien sollte dies erlaubt werden. „Wir haben schließlich etwas zu verteidigen“, sagte er. „Wir wollen unseren Kindern und Enkeln schließlich ein Land überlassen, damit sie auch weiterhin innerhalb einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben können. Karl Graf Stauffenberg wandte sich auch gegen ideologische Sprechverbote. Es könne nicht angehen, dass man sich nicht mehr traut, bestimmte Anträge zu stellen, weil man befürchte, dass die Falschen von rechts oder links zustimmen könnten. Torsten Klöppel, neuer Landesvorsitzender der FDP Thüringen räumte offen ein, dass seine Partei dort momentan am Boden liege. Er verstehe sich in erster Linie als Anwalt der ländlichen Regionen. Deshalb möchte er sich besonders dafür stark machen, dass es auf dem Land weitergeht und keinesfalls eine Art Landflucht einsetzt. Torsten Klöppel möchte die Menschen mitnehmen und ihnen nahezubringen, woran es derzeit scheitert. Nur so könne man extremen Parteien Einhalt gebieten. Ein besonderer Gast war beim FDP-Neujahrsempfang CSU-Landratskandidat Jonas Gleich. Ihm sei die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg ganz wichtig, sagte er. Ihm gehe es darum, zusammenzuhalten und mehr Wertschätzung für die Kommunalpolitik zu erreichen. Jonas Gleich versprach, Lösungen zu suchen und Wege zu finden, damit junge Leute in der Region bleiben oder nach einem Studium auswärts wieder zurückkommen. Bild: Mit Torsten Klöppel, dem neuen Landesvorsitzenden der FDP in Thüringen, und Karl Graf Stauffenberg, dem designierten Generalsekretär der bayerischen Liberalen konnte Stadt- und Kreisrat Thomas Nagel (von rechts) zwei prominente Politiker zum Start in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs begrüßen. Mini-Stadt mit Maxi-Charme / FDP nominierte Thomas Nagel als OB-Kandidat – Freie Demokraten treten mit eigener Stadtrats- und Kreistagsliste an

Die Stadtratsliste umfasst 23 Kandidaten, darunter elf parteilose Persönlichkeiten. Auf der Kreistagsliste stehen 37 Kandidaten, darunter 15 parteilose Persönlichkeiten. Das ist ein klares Signal, dass es uns um die Sache geht, und nicht um Parteipolitik“, sagte Thomas Nagel. In seiner Vorstellung formulierte er ein klares Leitbild für de Stadt: „Kulmbach soll eine modere Stadt sein, die schnell reagiert, flexibel bleibt und sich klar positioniert: erlebbar, ganzjährig und eindeutig. Mit zahlreichen Beispielen zählte er auf, was er damit meint. Eine wertvolle Bebauung des Kauflatz-Geländes beispielsweise, eine attraktive Bebauung der Frankengarage, einen neuen regionalen Schlachthof. Thomas Nagel und die FDP stünden für eine Universität, die wertgeschätzt wird und die schnell eine Verkehrserschließung benötigt. „Schließlich ist jeder Student ein Botschafter für Kulmbach“, so der OB-Kandidat. Für Thomas Nagel ist Kulmbach ein Ort, der nicht in der Vergangenheit kleben bleibt, sondern mutig in die Zukunft schaut. Eine schlanke effiziente Verwaltung gehöre genauso dazu, wie ein Verkauf von Städterbau-Anteilen und eine teil-Privatisierung der Stadtwerke. 30 Events pro Jah schweben ihm vor, um Sichtbarkeit zu schaffen, Frequenz zu erhöhen und Erlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen zu bieten. Ein Beispiel für einen derartigen Event könnte eine „Markgrafenhochzeit“ nach dem Vorbild der „Landshuter Hochzeit“ sein. Aber auch ein Open-Air-Kino auf der Plassenburg, einen lebendigen Adventskalender oder Lebkuchen-Meisterschaften könne sich der OB-Kandidat vorstellen. „Mini-Stadt mit Maxi-Charme“, so würde Thomas Nagel nach den Vorstellungen von Thomas Bagel eine Marketing-Kampagne aussehen.

Auf der Stadtratsliste und auch auf der Kreistagsliste finden sich gleich mehrere bekannte Persönlichkeiten: Schulleiter Matthias Niedermeier von der Carl-von-Linde-Schule auf Platz 4 etwa oder der in Kulmbach lebende Geschäftsführer des Passauer Klinikums Holger Otto. Weitere Kandidaten sind unter anderem Mezkin Hussein, Lehrerin aus Syrien, die seit zehn Jahren in Kulmbach lebt, das „Gesicht der regionalen Kunstszene“, die freischaffende Malerin und Galeristin Marion Kotyba oder Schneider Rakan Ali aus der Oberen Stadt.

Bilder: Demokratie braucht Liberale / Kulmbacher FDP feierte 80-jähriges Bestehen – „Powerfrau“ Susanne Seehofer soll die Partei wieder aufbauen

Bei den Bundestagswahlen im Februar dieses Jahres stürzte die Partei auf 4,3Prozent ab und schied zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nach der Wahl 2013 aus dem Parlament aus. Jetzt aber soll es wieder aufwärts gehen. Eine, die dafür sorgen will ist Susanne Seehofer, Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. Sie war auch die prominenteste Gratulantin bei der Geburtstagsfeier in Kulmbach. Dort rührte sie kräftig die Werbetrommel für die bayerischen Kommunalwahlen am 8. März 2026. „Der Wiederaufbau unserer Partei kann nur gelingen, wenn wir in den Kommunalparlamenten verankert sind“, sagte sie. Der Liberalismus habe dieses Land groß und stark gemacht. Das Nein zum Aufweichen der Schuldenbremse, zu weiteren Steuererhöhungen und zum Tempolimit sei zwar richtig gewesen, doch nur um das Schlimmste zu verhindern, würde niemand die FDP wählen. Deshalb arbeite man bereits am neuen Grundsatzprogramm. Einige Eckpunkte konnte Susanne Seehofer schon verraten: Die FDP wende sich gegen jede ideologiegetriebene Verkehrspolitik und damit gegen das beabsichtigte Verbrenner-Aus im Jahr 2035. Die FDP trete für eine geordnete Migration ein und stehe für Aufstieg und Bildung. Und schließlich lehne die FDP auch die Mütterrente ab, die dem Staat 20 Milliarden koste, aber jeder Rentnerin nur 20 Euro mehr pro Monat bringen soll. „Das Geld in Kitas, Schulen und in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stecken wäre allemal besser als Wahlgeschenke zu machen, so Susanne Seehofer. Eine weitere Gratulantin war die stellvertretende Kulmbacher Landrätin Christina Flauder, bis vor kurzem noch SPD, jetzt WGK. Die FDP sei mit der Kulmbacher Stadt- und Kreispolitik eng verbunden, sagte sie. Ihr Orts- und Kreisvorsitzender Thomas Nagel, der auch Stadt- und Kreisrat ist, sei in Kulmbach als Gesicht der FDP und aus der Stadt- und Kreispolitik nicht mehr wegzudenken. „Die Demokratie braucht die FDP, ich wünsche mir, dass ihr aus dem Tief wieder herauskommt“, so Christina Flauder. Thomas Nagel bezeichnete die FDP als in Kulmbach fest verankert. „Wir sind eine starke Stimme, wenn es um Bürgerrechte geht“, sagte er. Auch wenn Thomas Nagel seit 17 Jahren Stadt- und Kreisrat ist, so sei die FDP in Kulmbach längst keine „One-Man-Show“. Thomas Nagel: „Wir sind eine wunderbare Partei, die für ein offenes und freundliches Kulmbach steht.“ Große Hoffnungen setzte auch er auf „Powerfrau“ Susanne Seehofer. „Wenn uns jemand über die Fünf-Prozent-Hürde bringt, dann sie.“ Bei der Geburtstagsfeier wurde Lothar Huber aus Marktleugast für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Partei mit der Theodor-Heuss-Medaille in Bronze geehrt. Er ging in seinen Dankesworten davon aus, dass die jetzige Koalition auf Bundesebene ohnehin nicht mehr lange halte, und dass die FDP dann wieder mit von der Partie ist. Bild: Für 25-jährige Parteizugehörigkeit zur FDP ehrten Susanne Seehofer und Thomas Nagel (Mitte) den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Lothar Huber aus Marktleugast. Touristisches Zugpferd der Region / Freistaat fördert Umgestaltung der Teufelshöhle mit 450.000 Euro - MdL Franc Dierl überbrachte Zusage über zusätzliche Finanzmittel an den Zweckverband

„Die Teufelshöhle Pottenstein gilt mit rund 150.000 Besuchern pro Jahr als eine der bekanntesten Schauhöhlen in Deutschland. Allerdings besteht umfangreicher Sanierungsbedarf vor allem beim Betriebs- und Kassengebäude im Eingangsbereich, um die wertvolle touristische Einrichtung mit ihrer Ausstrahlung weit über die Region hinaus fit für die Zukunft zu machen. Dazu hat der Zweckverband Teufelshöhle Pottenstein bereits mehrere Planungsabschnitte erarbeitet. Der Eingangsbereich sei schließlich die Visitenkarte der Höhle, so Bürgermeister Christian Weber. Doch gerade der Betriebs- und Kassenbereich am Eingang sei in die Jahre gekommen. Dieser Missstand soll in einem ersten Bauabschnitt behoben werden. Dabei gelter es einige Hürden zu bewältigen. Nach den Worten von Christian Weber gebe es beispielsweise bis heute dort kein Abwasser. Das sei für die Mitarbeiter, sechs Festangestellte in Voll- und Teilzeit, nicht mehr zumutbar.

In einem zweiten Bauabschnitt ist vorgesehen, das verpachtete Terrassencafé zu modernisieren. Auch die Gastronomie soll für die Zukunft attraktiv gemacht werden, so der Bürgermeister. Als weiteren wichtigen Punkt, mit dem sich der Zweckverband demnächst beschäftigen wird, nannte Christian Weber die unbefriedigende Parksituation. Derzeit sei es noch nicht einmal möglich, die Parkgebühr mit Karte zu begleichen. Auch die Kapazität stoße nicht selten an ihre Grenzen. Landtagsabgeordneter Franc Dierl bezeichnete die Teufelshöhle als eines der touristischen Zugpferde der Fränkischen Schweiz. Er begrüßte die Pläne zur Neugestaltung und sah die Teufelshöhle auf einem guten Weg in die Zukunft. Von dem Projekt werde die gesamte Region profitieren.

„Unser Einsatz für die Region hat sich gelohnt!“, so Franc Dierl. Ihm sei es sehr wichtig, dass viele attraktive Projekte im Raum Bayreuth von den Fraktionsinitiativen profitierten. Das zeige, wie stark die Arbeit der CSU-Landtagsfraktion in der Region verwurzelt ist. Was den Abgeordneten besonders gefällt, ist, dass rund zwei Drittel der Fraktionsinitiativen in den ländlichen Raum fließen: „Damit unterstützen wir Projekte, die unmittelbar vor Ort wirken“. Oft seien es gerade kleinere Initiativen in den Kommunen, bei denen der Staat mit vergleichsweise wenig Geld neue Kräfte für das Gemeinwohl entfesseln kann. „Deshalb nutzen wir unsere Fraktionsinitiativen ganz gezielt, um die oftmals ehrenamtliche Arbeit in lokalen Projekten wertzuschätzen. Wenn wir Bayerns Spitzenposition halten möchten, brauchen wir den Einsatz der Menschen für unsere Gemeinschaft.“

Bilder: Erinnerungskultur schafft Identität / Feierstunde zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes – Kulmbacher Landkreis gehört seit 50 Jahren der Europa-Union an

80 Jahre Frieden, das sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Nagel. „Aber es ist ein Grund zu feiern, denn Erinnerungskultur schafft Identität“, so der Vorsitzende. Demokratie, Recht und Freiheit müssten daher immer wieder aufs Neue verteidigt werden. Der Landkreis Kulmbach war am 1. März 1975 unter Landrat Kurt Held, dem Vorvorgänger von Klaus Peter Söllner der Europa Union beigetreten. Das sei damals ein enormes Bekenntnis pro Europa gewesen, sagte Thomas Nagel. Europa brauche Friedenshelden und Friedenskämpfer, so der Vorsitzende. Auch für Klaus Peter Söllner sei Europa eine Herzensangelegenheit. Er habe stets versucht, gemeinsam über alle Fraktionen hinweg den europäischen Gedanken zu pflegen, so Klaus Peter Söllner in seinen Dankesworten. „Und das ist heute um so wichtiger in einer Zeit, die völlig aus den Fugen geraten scheint.“ Mit Mut und Tatkraft die Herausforderungen der Zeit zu meistern, dazu rief Wolfram Brehm, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken und Vorsitzender des Kreiskuratoriums „Tag der Deutschen Einheit“ auf. Ein Vergessen dürfe es nicht geben. Man müsse immer wieder mahnend an das unsägliche Leid erinnern. Dazu gehöre aber auch, Kraft und Zuversicht aus den Nachkriegsjahren zu schöpfen. Im Moment größter Not habe eine de erstaunlichsten Geschichten von Wideraufbau und Erneuerung, die die Welt je gesehen hatte begonnen. Was folgte sei als Wirtschaftswunder eingegangen. Doch Wunder sei es keines gewesen, sondern viel mehr das Ergebnis harter Arbeit. Niemals den Glauben an die eigene Kraft zu verlieren, auch das sei eines der Lehren, die man aus dieser Zeit ziehen müsse. Festredner war der Präsident des Landgerichts Bayreuth Matthias Burghardt, der über die Bedeutung der dritten Gewalt sprach. Auch er verwies darauf, dass Demokratie und Rechtsstaat keine Naturgesetze sind. Nur wenige Staaten hätten so große Erfahrung mit Demokratie, aber eben auch mit der Diktatur gemacht, wie Deutschland. Den Begriff Machtergreifung als Beschreibung für das, was am 5. März 1933 passiert ist, nannte der Landgerichtspräsident beschönigend. Adolf Hitler sei schließlich vom deutschen Volk gewählt worden. Jüdischen Rechtsanwälten hätten die Nationalsozialisten bereits im April 1933 verboten, die Gerichtsgebäude zu betreten. Richter und Staatsanwälte seien wenige Monate danach gleichgeschaltet worden. Matthias Burghardt ging auch auf ein besonders dunkles Justizkapitel ein, das berüchtigte Bayreuther Sondergericht, das 224 politisch motivierte Urteile gefällt hatte, darunter 14 Todesurteile, von denen zwölf vollstreckt worden seien. Die letzten beide im April 1945. Zwei holländische Zwangsarbeiter wurden wegen Plünderungen hingerichtet. Die beiden hatten ein Stück Seife an sich genommen. Kein einziger der beteiligten Richter und Staatsanwälte seien für die Urteile jemals belangt worden, sagte der Landgerichtspräsident und sprach offen von einem Versagen der Justiz in der Nachkriegszeit. Das Sondergericht war 1942 beim Landgericht Bayreuth für die Bezirke Bayreuth und Hof gebildet worden. Sondergerichte in der NS-Zeit wurden insbesondere zur „raschen Erledigung“ bestimmter politischer Straftaten errichtet, die Beschuldigtenrechte waren dort stark eingeschränkt und die Urteile nicht anfechtbar. Bild: Seit 50 Jahren gehört der Landkreis Kulmbach der Europa Union an. Kreisvorsitzender Thomas Nagel (Mitte) und der stellvertretende Landesvorsitzende Matthias Zürl (rechts) überreichten deshalb eine Ehrenurkunde an Landrat Klaus Peter Söllner. Fundsachenregelungen und Hygienerichtlinien: Immer weniger Zeit für Patienten / Landtagsabgeordneter Franc Dierl besuchte Mediclin Reha-Zentrum Roter Hügel

Bei dem Besuch des Landtagsabgeordneten ging der Klinikchef auch auf die Veränderungen in der Reha-Landschaft ein. Viele Patienten seien längst nicht mehr so fit, wie noch vor Jahren. „Wir müssen deutlich mehr Nachsorgemachen“, sagte Raoul Baumbach. Das habe auch mit der Altersstruktur zu tun. Dazu komme, dass neurologische Ausfälle immer häufiger jüngere Patienten treffen, während die orthopädischen Probleme wiederum deutlich später auftreten. Auch viele Post-Covid-Patienten müssten mittlerweile aufgrund der unterschiedlichsten Symptome, hauptsächlich Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit, behandelt werden.

Bilder: Mutige Macher gesucht / Liberale setzen auf Kommunalwahlen - Jahresmitgliederversammlung des Kulmbacher FDP-Kreisverbandes

Thomas Nagel geht fest davon aus, dass es neben der Stadtratsliste in Kulmbach und der Kreistagsliste auch in den Märkten Mainleus und Kasendorf eigenen FDP-Listen geben wird. „Mein Wunsch wäre eine eigene Liste auch für Neuenmarkt“, sagte der Vorsitzende. Schon jetzt gelte es, die Weichen entsprechend zu stellen. „Wir haben es in der Hand, denn die FDP wird gebraucht, nicht nur im Bund, sondern auch in den Kommunen.“ Bis zur Aufstellung der Listen sollen vor allem auch neue Mitglieder geworben werden. Derzeit haben die Liberalen im Kreisverband 50 Mitglieder. Rückblickend sprach Thomas Nagel von bewegenden Jahren. Wenn seine Partei auch den Wiedereinzug in den Landtag nicht geschafft habe und zuletzt aus dem Bundestag geflogen sei, so sei die FDP vor Ort dennoch überaus aktiv. Unter anderem hätten sich er uns seine Mitstreiter beispielsweise massiv für die Barrierefreiheit am Bahnhof, für den Skaterpark und den Gläsernen Schlachthof eingesetzt. Eine weitere FDP-Forderung ist die nach einer starken Wirtschaftsförderung, eine, die täglich Klinken putzt“, so der Vorsitzende. Wirtschaftsförderung müsse zur Chefsache werden, wenn Unternehmen nicht weiter aus der Stadt in den Landkreis und darüber hinaus abwandern sollen. Auch gegen die vielen Leerstände in der Innenstadt wollen die Liberalen mobil machen. Bei über 71000 Einwohnern im Landkreis müsste man mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung doch 30 finden, die den Mut zur Selbstständigkeit aufbringen. „Wir brauchen Macher, die auch mutig sind“, so Thomas Nagel. Unternehmertum müsse einfach mehr gefördert werden. Mit Blick auf die zahlreichen Insolvenzen und die Krise in der Kulmbacher Gastronomie bedauerte Thomas Nagel, dass noch immer die Neidkultur die Oberhand hat, statt einer Anerkennung- und Willkommenskultur. Im Landkreis fordere die FDP ein Mobilitätskonzept, das Pkw, Fahrräder und den Öffentlichen Personennahverkehr miteinander verknüpft. „In Oberfranken wird ohne Pkw auch zukünftig nichts gehen“, so Thomas Nagel. Hier spiele das Auto für die Attraktivität einer Stadt nach wie vor eine große Rolle. Kevin Blechschmidt, Stellvertreter von Thomas Nagel im Stadtverband und bei den Bundestagswahlen als Kandidat der Liberalen angetreten, zeigte sich enttäuscht über die aktuellen Entwicklungen auf Bundesebene. Da habe die Union vor den Wahlen noch mit einem Festhalten an der Schuldenbremse geworden und dann innerhalb weniger Tage 1,5 Billionen neue Schulden gemacht hat. „Diese Politik zeigt, wie wichtig die FDP im Bundestag ist“, sagte Kevin Blechschmidt. Wenn so mancher gewusst hätte, was jetzt passiert, dann hätten viele ihr kreuz bei uns gemacht und nicht bei der Union.“ Bild: „Mehr Respekt uns Anerkennung, weniger Neid“: der Kulmbacher Orts- und Kreisvorsitzende, Stadt- und Kreisrat Thomas Nagel. Nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde: Liberale blicken auf Kommunalwahlen / Pottensteiner Bürgermeister Christian Weber beim politischen Aschermittwoch der FDP

Zum Blick nach vorne gehörten vor allem die Kommunalwahl 2026. Deshalb hatte sich die FDP auch den, nach eigener Aussage, einzigen kommunalpolitischen Mandatsträger mit FDP-Parteibuch in ganz Oberfranken, Bürgermeister Christian Weber aus Pottenstein im Landkreis Bayreuth eingeladen. Er appellierte an seine Parteifreunde, „geschlossen und als Einheit“ aufzutreten. „Dann bin ich mir sicher, dass wir auch wieder in die Parlamente zurückkehren“, sagte Christian Weber. Vorerst gelte es allerdings erst einmal, bei den Kommunalwahlen zu punkten. „Die Verankerung in den Gemeinde- und Stadträten sei für die FDP von großer Bedeutung, sagte Christian Weber, der erst 2020 seine ersten Gehversuche in der Kommunalpolitik unternommen hatte, im Februar 2024 zum Bürgermeister des gut 5000-Einwohner-Städtchens gewählt wurde und sich dabei gegen eine CSU-Kandidatin durchsetzen konnte. Er rief dazu auf, durch gute Arbeit selbstbestimmt dafür zu sorgen, dass die Partei künftig nicht mehr mit der Fünf-Prozent-Hürde kämpfen müsse. Thomas Nagel kündigte an, in einem Jahr mit einer starken Liste in der Stadt und im Landkreis anzutreten. Dazu seien vor allem auch Menschen eingeladen, denen die Heimat wichtig ist. Ein FDP-Parteibuch sei dabei nicht unbedingt erforderlich. Thomas Nagel erinnerte auch daran, dass die Kulmbacher FDP als einer der ersten Kreisverbände in Deutschland bereits im Dezember 1945 gegründet wurde und damit heuer das 80-jährige Bestehen feiern könne. Mit Blick auf die Innenstadt sprach sich Thomas Nagel für eine stärkere Wirtschaftsförderung aus. Von den 400 jungen Leuten, die derzeit in Kulmbach studieren, müsse jeder Einzelne erkennen, dass er willkommen ist. „Wir brauchen ein attraktives Angebot für Studierende, das beginnt bei Cafés und Shoppingmöglichkeiten und ende bei der guten Leere, derzeit in der Alten Spinnerei.“ Thomas Nagel rief dazu auf, auch einmal den Mut zu haben, junge Start Ups oder kleine Handwerksbetriebe zu unterstützen. Nicht zuletzt gehörten auch die gefühlte Sicherheit und der Raum um den Zentralen Omnibusbahnhof dazu. Dort, aber auch am Schwedensteg oder in der Basteigasse, brachte Thomas Nagel erneut eine Videoüberwachung ins Gespräch. Ein paar Seitenhiebe gab es dann allerdings doch: Bürgermeister Christian Weber kritisierte CDU/CSU und SPD, weil sie bei den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen sämtliche Probleme erst einmal mit Geld zuschütten möchten. Die CSU habe dazu aktuell sogar einmal wieder das Thema Pkw-Maut aus der Mottenkiste geholt. Die Freien Wähler bezeichnete der Bürgermeister als „CSU-Stubentiger“. Auf lokaler Ebene wollte Thomas Nagel den politischen Mitbewerber bewusst nicht attackieren, sondern vielmehr gute Ideen und Vorschläge diskutieren. Mit CSU und WGK gelinge dies allerdings aktuell besser als mit anderen Kollegen. Bild: Mit Christian Weber (links), dem Bürgermeister aus Pottenstein im Landkreis Bayreuth, hatte die Kulmbacher FDP mit ihrem Vorsitzenden Thomas Nagel den einzigen kommunalen Mandatsträger mit FDP-Parteibuch in Oberfranken beim politischen Aschermittwoch zu Gast. Politik trifft Wirtschaft: Bürokratie, Bürgergeld und mehr Netto vom Brutto / Bundestagskandidaten aus dem Raum Bamberg/Forchheim diskutierten auf Einladung der IHK über Wirtschaftspolitik

Für einen Politikwechsel sprach sich Harald Reinhard vom „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) aus. Seine Forderungen zielten unter anderem auf eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, auf „vernünftige Rahmenbedingungen“, auf eine „bessere Klimapolitik“ und eine Beschleunigung zum Beispiel von Bebauungsplanverfahren. Die Energiepreise seien zu teuer, damit könnten viele Mittelständler nicht überleben. Harald Reinhard hielt auch das Festhalten am Ziel der Klimaneutralität für 2045 für verzichtbar. In der aktuellen Situation sei für ihn billige Energie aus Russland klar die bessere Alternative.

„Wir wollen Vermögen belasten, nicht Unternehmen“, das ist das Rezept der Partei Die Linke. Jan Jaegers befürwortete ein Ende der Schuldenbremse und will dafür die Automobilindustrie bei ihrem Transformationsprozess unterstützen. Er sprach sich für einen Ausbau erneuerbarer Energien und gegen ein Zurückgehen zur Atomkraft aus. Beim Thema Bürokratieabbau warnte der Kandidat davor, dass der Abbau nicht zu Lasten von Standards gehen dürfe. Vehement wandte sich der Jugendpfleger aus Bamberg gegen das „Märchen vom faulen Arbeitslosen“. Die allermeisten Menschen wollten arbeiten und seien aktiv auf der Suche.

Jens Herzog von den Freien Wählern setzte seinen Schwerpunkt unter anderem auf den Ausbau der Infrastruktur, vor allem der Stromnetze. Dazu benötige man Speichermöglichkeiten an neuralgischen Punkten. Auch wenn seine Partei für den Ausbau der Windkraft stehe, sei es ein Fehler gewesen, die Atomkraftwerke in der Energiekrise abzuschalten. Jetzt noch einmal darauf zurückgreifen zu wollen, komme für ihn aber nicht in Frage: „Bis die wieder laufen, würden Jahre vergehen.“ Auch für den Bürokratieabbau hatte der Gemeinderat von Effeltrich einen Vorschlag: Pro neuer Regel müssten zwei bisherige abgeschafft werden. Vor allem in der Digitalisierung sah Jens Herzog den entscheidenden „Game Changer“. Darüber hinaus lag ihm auch ein Reformieren des Bürgergeldes am Herzen. Der Abstand zwischen Mindestlohn und Bürgergeld sei einfach zu gering.

Nicht alles sei rückläufig, die Investitionen in den Klimaschutz seien während der Ampelregierung beispielsweise um zwölf Prozent gestiegen, rechnete Lisa Badum von den Grünen vor. „Wir können nur mit Europa stark sein“, sagte sie und nannte es fatal, wenn die AfD aus der EU aussteigen möchte. Für Lisa Badum ist die AfD die Partei. „die unseren Wohlstand gefährdet“. Keine Option war für sie auch ein Zurück zur Atomkraft. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, sollten vielmehr die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden. Beim Thema Bürokratieabbau forderte Lisa Badum einen Praxischeck: „Sie haben mich immer an ihrer Seite, wenn es darum geht, kleine Betriebe zu entlasten“. Andreas Schwartz von der SPD sprach sich ebenfalls für Investitionen in die Infrastruktur, für einen Abbau der Bürokratie sowie die Sicherung von Fachkräften aus. Die jetzige Regierung sei dabei auf einem guten Weg. Das gelte auch für die Energiepolitik und für einen neuen Dienstleistungsgedanken, bei dem wieder Lösungen statt Probleme gesucht werden. Auch Andreas Schwarz sah den Schlüssel zum Bürokratieabbau in der Digitalisierung. „Die Wirtschaftswende muss jetzt kommen“, forderte Mirko Pohl, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Forchheim. In Zeiten großer Herausforderungen, Fragen und Entscheidungen benötige die Wirtschaft keine wohlklingenden Absichtserklärungen oder Worthülsen. „Wir stehen vor tiefgreifenden Transformationen“, sagte Mirko Pohl. Da seien mutige Entscheidungen, klare Konzepte und ein beherzter politischer Wille gefragt, um auch weiterhin vernünftig wirtschaften und leben zu können. Bild oben: In Heroldsbach diskutierten die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Bamberg-Forchheim (von links): Michael Weiß (AfD), Moderator Mischa Salzmann, Harald Reinhard (BSW), Jan Jaegers (Linke), Jens Herzog (Freie Wähler), Lisa Badum (Grüne), der Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Mirko Pohl, IHK-Prtäsident Dr. Michael Waasner, Andreas Schwarz (SPD), Thomas Silberhorn (CSU) und Sebastian Körber (FDP). Europawahl 2024: IHK bringt Europa ins Klassenzimmer / Berufsschüler diskutieren über die EU

„In unserer Schule haben wir die Möglichkeit über die Wahlprogramme, in der Klasse, zu diskutieren und verschiedene Kandidaten besser kennenzulernen“, sagt Jasmin Martin, Schülersprecherin am Beruflichen Schulzentrum in Kulmbach. Dort lerne man auch, wie die Europawahl abläuft, wofür sie da ist, und man habe die Möglichkeit an den „Junior-Wahlen“ teilzunehmen, so 19-Jährige, die im zweiten 2. Lehrjahr zur Industriekauffrau bei Glen Dimplex Deutschland tätig ist und die in Bayreuth wohnt-. Während der zurückliegenden Tage habe sie auch mit ihren Azubi-Kollegen und ihren Freunden darüber gesprochen. „Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, wählen zu gehen, da sich in der Politik dringend etwas ändern muss.“ Es sei wichtig, sich ausreichend zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. „Uns ist es wichtig, dass der Frieden in Deutschland bestehen bleibt und dass die Wirtschaft wieder aufgebaut wird, gleichzeitig soll Europa gefördert und weiter für die Gleichberechtigung und fürs Klima gekämpft werden, damit auch zukünftige Generationen eine schöne und friedliche Zukunft vor sich haben“, so Schülersprecherin Jasmin Martin. „Wir spüren, dass großes Interesse da ist, bei der Wahl teilzunehmen“, sagt Alexander Battistella, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Kulmbach. Dort gebe es mehrere Initiativen, um potenzielle Jungwähler anzusprechen. Alexander Battistella berichtet von einer Plakatausstellung und von einer „Juniorwahl“ für alle Schularten im Haus, bei der rund 450 Schüler teilnehmen. „Wir simulieren die Europawahl, damit die Schüler schon mal wissen, wie so eine Wahl abläuft und wer auf dem Wahlzettel steht.“ Das Ganze sei eine Initiative des Kulturministeriums, die von der Schule genutzt werde. Ziel sei es, dem Erstwähler die Scheu vor dem Wahlgang zu nehmen und die jungen Leute aufzuklären. Jungwähler dazu zu bewegen, an der Wahl teilzunehmen, das sei auch das Ziel einer zweistündigen Veranstaltung gewesen, die von der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken in einer Bautechnikklasse der Berufsschule durchgeführt wurde. Die IHK habe die Veranstaltung vor allem in einen wirtschaftlichen ökonomischen Kontext gestellt. Auch ein Europa-Quiz habe es gegeben, um so einiges über die Europäische Union zu erfahren. Damit Europa und seine Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Oberfranken auch für die jüngere Generation ein Stück näher rückt, hat die IHK für Oberfranken Bayreuth in Hof, Münchberg, Rehau, Kronach, Kulmbach und Forchheim eine EU-Projektwoche mit Berufsschülern organisiert. Das Ziel der Projektwoche: Unternehmerinnen und Unternehmer sollen mit jungen Menschen ins Gespräch über Europa und europäische Wirtschaftspolitik kommen und auch zeigen, wie wichtig es ist, sich an der Europawahl 2024 zu beteiligen, erklärt Pressesprecher Peter Belina. 2001 gründete Michael Bitzinger, Geschäftsführer der Bitzinger GmbH aus Hof, sein Unternehmen mit aktuell 16 Mitarbeitern, seit zwei Jahren ist er außerdem Vorsitzender des IHK-Gremiums Hof und Vizepräsident der IHK für Oberfranken Bayreuth. Sowohl privat als auch als Unternehmer ist er von den Vorteilen der EU überzeugt, auch wenn manches extrem frustrierend sei, wie etwa die überbordende EU-Bürokratie. In seinen vier Diskussionsrunden mit 11. Klassen in den Berufsschulen Hof, Münchberg und Rehau macht er aber auch deutlich, warum er trotz allem ein überzeugter Europäer ist. Bitzinger: „Die Errungenschaften der EU wie die gemeinsame Währung, die Reisefreiheit und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr sind für mich von unschätzbarem Wert. Diese Vorteile nutze ich sowohl privat als auch beruflich, zum Beispiel das kostenlose Mobilfunk-Roaming während einer Workation.“ In der Schulstunde zeigt Bitzinger den Auszubildenden mit konkreten Beispielen aus seinem Unternehmen, was die EU ganz allgemein, aber auch für sein Unternehmen, seine Produkte und seine Mitarbeiter bedeutet und verändert hat. „Dabei betrifft die EU aber nicht nur Unternehmer, sondern auch die Auszubildenden selbst“, so Bitzinger. Denn gerade in einem globalisierten Arbeitsumfeld würden gute berufliche Qualifikationen und Fremdsprachenkenntnisse immer wichtiger. Auch biete die EU Auszubildenden und jungen Fachkräften durch Austauschprogramme wie ERASMUS die Chance, Lern- und Arbeitserfahrung im EU-Ausland zu sammeln. „Für mich war es unglaublich bereichernd zu sehen, wie umfassend das Wissen über die EU bereits ist und was die junge Generation von der EU erwartet!“, so Bitzinger. „Aus meiner Sicht ist die EU großartig. Deshalb wünsche ich mir, dass die EU das Erreichte bewahrt und wir gemeinsam unsere Zukunft aktiv gestalten.“ Bild: Schulstunde der besonderen Art: Der Hofer Unternehmer Michael Bitzinger bringt Berufsschülern Europa bei. Kurze Wege für das Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft / Staatskanzleichef Florian Herrmann möchte Realisierung des Regionalen Innovationszentrums unterstützen

Florian Herrmann sagte zu, noch einmal in Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium einzutreten, um dort für die Notwendigkeit des Innovationszentrums zu werben. „Keine Frage, das ist wichtig“, sagte er. Das bereits bestehende Konzept sei sinnvoll und schlüssig und dürfe jetzt nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Dafür seien die aus einer solchen Einrichtung entstehenden Synergieeffekte von zu großer Bedeutung. Oberstes Ziel eines solchen Innovationszentrums sei es, Unternehmensgründungen voranzutreiben. Die Realisierung sei auf einem guten Weg gewesen, bis die Preise explodierten und der Landkreis aufgrund der gestiegenen Kosten seine Beteiligung zurückzog. Universitätspräsident Leible sprach von einer Verdopplung der Kosten. Statt der ursprünglich geplanten zwölf Millionen Euro seien mittlerweile 25 Millionen Euro im Gespräch. Auch für die Stadt sei das Projekt daraufhin nicht mehr darstellbar gewesen. Nun habe auch noch das Wirtschaftsministerium seine Beteiligung infrage gestellt und stattdessen eine Mietlösung, also die Realisierung des Innovationszentrums in einem angemieteten Gebäude außerhalb des Campus, ins Gespräch gebracht. „Das ist mir zu kurz gedacht“, sagte Franc Dierl. Für den Landtagsabgeordneten ein unhaltbarer Zustand , denn in einem solchen Zentrum stecke gewaltiges Potenzial für die Wirtschaft. Das sah auch die Kanzlerin der Universität Nicole Kaiser so. Sie sprach vom „Bayreuther Modell“ mit dem Regionalen Innovationszentrum auf der einen Seite und dem Institut für Entrepreneurship und Innovation auf der anderen Seite. Beides soll in einem Neubau auf dem Campus entstehen. Die Idee, die dahintersteckt, sei gewesen, junge Leute in der Region zu halten und mit universitätsnahen Strukturen sowie der Verbindung zu den anderen Fakultäten zu unterstützen. „Wenn das Ganze scheitert, dann haben wir ein massives Problem“, sagte Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Die vom Wirtschaftsministerium ins Spiel gebrachte Mietlösung lehnten alle Beteiligten ab. „Wir brauchen kurze Wege, um die Themen miteinander zu verzahnen“, so Kanzlerin Nicole Kaiser. Ein weiteres Thema beim Besuch von Staatskanzleichef Florian Herrmann war die dringend notwendige Sanierung der universitären Sportstätten. Mittlerweile gebe es über 1000 Sportstudenten in Bayreuth, auch für verschiedene Vereine und Institutionen außerhalb der Universität seien die Sportstätten von Bedeutung, so Kanzlerin Nicole Kaiser. Sie bezeichnete die Sanierung als notwendig, um den Anschluss an andere Standorte nicht zu verlieren. Den Finanzierungsbedarf beziffert sie auf 1,6 Millionen Euro. Bild: In das Goldene Buch der Universität Bayreuth trug sich Staatskanzleichef Florian Herrmann ein. Über die Schulter blickten ihm dabei von links: die Kanzlerin der Universität Nicole Kaiser, Landtagsabgeordneter Franc Dierl und Universitätspräsident Stefan Leible. Leistung und Verantwortung statt Neid und Missgunst / FDP blickt nach Wahldesaster nach vorne – Thomas Nagel löst Michael Otte als Kreisverbandsvorsitzender ab

Nach dem desaströsen Ausgang der Landtagswahlen war bei den Liberalen Wunden lecken angesagt. „Wir sind leidensfähig“, sagte der scheidende Vorsitzende Michael Otte. Er suchte die Schuldigen unter anderem in einer immer oberflächlicher werdenden Gesellschaft, in der Medienlandschaft und bei manchen Politikern, namentlich nannte er Friedrich Merz, bei denen die Verantwortung auf der Strecke bleibe. Viele Gespräche mit Menschen an den Infoständen während der Wahl hätten gezeigt, dass sich Neid, Missgunst, Spott und Häme in der Gesellschaft breit gemacht haben und dass die Übernahme von Verantwortung und die Erbringer von Leistung kaum noch etwas zählten. Auch die FDP selbst habe nicht immer eine optimale Figur gemacht. „Unser Marketing war nicht wirklich gut“, sagte er. Erfolge auf Bundesebene wie der Inflationsausgleich von 3000 Euro netto, die Einführung des 49-Euro-Tickets oder die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen bis 30 KW umsatzsteuerfrei zu bauen seien regelrecht untergegangen. Die FDP sei auch kein Anhängsel von irgendjemand, wie es in der Öffentlichkeit oft dargestellt wurde, sondern eine eigenständige Partei. Hart ins Gericht ging Michael Otte auch mit der angeblich gendergerechten Sprache. Diese Verhunzung helfe niemanden, sagte er. Viel wichtiger sei es doch, wie man mit den Leuten umgeht. An alle demokratischen Parteien appellierte er, sich zusammenzuraufen und als Problemlöser aufzutreten. „Wenn nicht wir, wer sonst, und wenn nicht jetzt, wann dann“, so der bisherige Kreisverbandsvorsitzende. „Wir hätten noch zehn weitere Infostände aufbauen können und 20 zusätzliche Firmenbesuche machen, es hätte am Ergebnis nichts geändert“, kommentierte der neue Vorsitzende Thomas Nagel das Ergebnis der Landtagswahl. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass er persönlich sehr darüber enttäuscht sei, im neuen oberfränkischen Bezirkstag nicht mehr vertreten zu sein. „Da sitzt der Schmerz schon tief“, sagte Thomas Nagel. Er richtete aber auch den Blick schon wieder nach vorne: „Unser Focus liegt jetzt auf den nächsten Kommunalwahlen.“ Eigentlich sei das Wahlergebnis ein „Abwatschen der Ampel“ gewesen, kommentierte Landtagskandidat Claus Ehrhardt das Wahlergebnis. „Da hätten wir machen können, was wir wollen, geändert hätte es nichts.“ Er selbst kündigte an, nicht mehr zu kandidieren, appellierte an mehr Engagement in den Reihen der FDP und verabschiedete sich mit den Worten: „Ich hoffe, der Nächste macht es dann besser.“ Neben Thomas Nagel als neuen Vorsitzenden wurden Ulrich Gödde (Mainleus), Michael Prentas (Kulmbach) und Michael Otte (Kasendorf) zu Stellvertretern gewählt. Schatzmeisterin bleibt Ann-Kathrin Otte, neuer Schriftführer ist Kevin Blechschmidt. Zu Beisitzern wurden Lothar Huber und Margit Drechsler gewählt. Bild: Thomas Nagel (rechts) hat Michael Otte als Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Kulmbach abgelöst. Kein Patentrezept gegen Rechts / SPD-Wahlkampf mit Bundesminister Hubertus Heil und Spitzenkandidat Florian von Brunn

Bilder: Gläserner Schlachthof und Goldenes Buch / Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir auf Stippvisite

Kulmbach habe in Sachen Ernährung einen ganz hohen Stellenwert, sagt Cem Özdemir beim gemütlichen Beisammensein mit rund 25 Parteifreunden und Sympathisanten im Lokal „Patchwork“ am EKU-Platz. Einziges Problem: der Minister steht erheblich unter Zeitdruck. Erst kurz vor 13 Uhr trifft er vom Schlachthof kommend ein, wo er sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über den Stand der Dinge in Sachen „Gläserner Schlachthof“ und Helium-Betäubung informiert hatte. 20 Minuten später herrscht schon wieder Aufbruchstimmung.

Ein paar Sätze sagt der Landwirtschaftsminister noch zum Wasserstoff („Wir müssen schauen, dass wir hier den Anschluss nicht verpassen“), schnell noch einen vegetarischen Bissen der bereitgestellten Häppchen und schon geht Cem Özdemir zu Fuß zum Rathaus. Über den Eku-Platz durch die Buchbindergasse geht es schnellen Schrittes zum Marktplatz, wo Oberbürgermeister Ingo Lehmann, die Bürgermeister Franz Wilzok und Ralf Hartnack zusammen mit Landrat Klaus Peter Söllner und der Landtagsabgeordneten Inge Aures bereits Stellung bezogen haben, um den prominenten Gast zu begrüßen.

Erinnerung wachhalten und Lehren aus der Vergangenheit ziehen / Kulmbacher Kreiskuratorium gedachte des Volksaufstandes in der DDR vor 70 Jahren

Am 17. Juni 1953 hatten etwa eine Million Menschen in der gesamten DDR gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse protestiert. Sie äußerten ihre Unzufriedenheit über die wachsenden sozialen Probleme, über Bevormundung und Repression. Die SED-Führung hat den Aufstand des 17. Juni zusammen mit der Sowjetunion mit massivem Einsatz von Militär, Volkspolizei und Staatssicherheit niedergeschlagen. Bereits ein Jahr später wurde das Kulmbacher Kreiskuratorium gegründet. 3000 Menschen seien am 17. Juni 1954 auf dem Kulmbacher Marktplatz zusammengekommen, um die Solidarität mit den Menschen des Volksaufstandes zu bekunden und das Bestreben nach einer Widervereinigung hochzuhalten, sagte der Vorsitzende, Stadtrat und IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfram Brehm. „Uns geht es darum, die Erinnerungskultur wach zu halten und Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.“ Stadt- und Kreisrat Simon Moritz erwies sich als profunder Kenner der deutschen Geschichte und beleuchtete die Ereignisse weit über den üblichen Wikipedia-Eintrag hinaus. Er bezeichnete den 17. Juni 1953 als „Kulminationspunkt“ mehrerer lang- und kurzfristiger Entwicklungen. Der Volksaufstand sei die Antwort auf das Vorhaben der SED-Führung gewesen, Staat und Gesellschaft rücksichtslos umzubauen, die letzten Reste von Föderalismus zu beseitigen und aus der DDR einen zentralistischen Einheitsstaat zu machen. Dazu hätten unter anderem die „radikale und schamlose Enteignung aller Landwirte“ gehört, die Verhaftung kritischer Pfarrer oder das Verbot des Religionsunterrichts an Schulen. „Die selbständige Mittelschicht sollte ausgemerzt werden“, sagte Geschichtskenner Simon Moritz. Das Fass zum Überlaufen habe schließlich die angeordnete „Arbeitsnormerhöhung“ gebracht, bei der die Produktivität und dabei die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich um zehn Prozent angehoben werden sollte. „Explosionsartig entlud sich das, was sich bis dato angestaut hatte.“ Einem Generalstreik in Ost-Berlin folgten Demonstrationen in rund 700 Städten und Gemeinden sowie Streiks in über 1000 Betrieben mit zusammen etwa einer Million Beteiligter. Die Antwort des Staates habe nicht lange auf sich warten lassen. Bereits gegen Mittag seien sowjetische Panzer durch Berlin gerollt, es sei zu Schüssen gekommen, habe Tote und Verletzte gegeben. Hinzu sei die Verhängung von Ausnahmezustand und Ausgangssperren gekommen. Beinahe unzählige Menschen seien festgenommen worden. Geblieben sei ein Trauma für SED und Sowjets, die in der Folge auf Repression und Propaganda setzten und die Legende vom faschistischen Putschversuch in die Welt setzten. Im Westen habe niemand mit einer derartigen Wucht der Ereignisse gerechnet. Es gab einen Trauerakt im Deutschen Bundestag und der 17. Juni war bis zur Wiedervereinigung ein Feiertag. Von einem Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte sprach bei der Feierstunde Stadtrat Thomas Nagel, Studienleiter der Akademie für Neue Medien, der ebenfalls dem Kuratorium angehört. Freiheit und Demokratie gelte es auch weiterhin zu verteidigen, auch wenn vielen, besonders jungen Leuten die Bedeutung des 17. Juni gar nicht mehr bewusst sei. Bild: Thomas Nagel, Simon Moritz (von rechts) sowie Wolfram Brehm (links) konnten zur Feierstunde 70 Jahre Volksaufstand in der DDR den Bürgermeister der Partnerstadt Saalfeld Steffen Kania im Langheimer Amtshof begrüßen. Demokratie leben und fördern / Ein Jahr Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach

13 Förderanträge hätten die Partnerschaft im zurückliegenden Jahr erreicht, neun davon seien bewilligt worden, so Rüdiger Baumann. Als Beispiele nannte er unter anderem die Zukunftswerkstatt, in der sich junge Leute mit ihrer Kommune befassen, die Veranstaltung „Kochen ohne Grenzen“ im Rahmen der Interkulturellen Woche oder den Workshop zum Thema Extremismus und Gewalt des Bamberger Theaterpädagogen Dirk Bayer, der an mehreren Schulen im Landkreis stattfand. Gelder gingen auch an die Katholische Jugend für eine Fahrt nach Amsterdam, bei der es darum ging, jüdische Geschichte, Kultur und Leben der holländischen Stadt kennen zu lernen. Zuletzt gab es auch eigene Veranstaltungen des Projektes, beispielsweise einen Workshop über „Hass im Netz“ und wie sich Betroffene dagegen wehren können. „Die Resonanz macht uns zuversichtlich, dass die Fördermittel auch 2023 vielen wertvollen Projekten im Landkreis zu Gute kommen werden“, sagte Tina Beeg, stellvertretende Sprecherin des Begleitausschusses. Insgesamt stünden für die Projekte im laufenden Jahr 37.000 Euro zur Verfügung, so Nicole Neuber, die sich im Landratsamt zusammen mit Franziska Schleuppner um das Projekt kümmert. Zuschüsse bis zu 750 Euro seien unkompliziert mit einem vereinfachen und schnellen Antrag möglich. Die maximale Förderung für ein Einzelprojekt sei von 3.500 auf 7.500 Euro erhöht worden. Darüber entscheidet, so wie bisher auch, der Begleitausschuss, der sich aus Persönlichkeiten unter anderem aus den Bereichen Sport, Kirche und Gesellschaft zusammensetzt. Ein Höhepunkt des Programms für das laufende Jahr wird das Puppentheaterstück „Kinder, Könige und die runde, bunte Welt“ der Fröhlichen Kinderbühne von Franziska Fröhlich aus Weidenberg sein. Das Stück soll bereits den kleinsten die Grundzüge der Demokratie nahe bringen und Kindern im Vorschulalter ermöglichen, sich mit Themen wie Partizipation und Vielfalt auseinanderzusetzen. Interessierte Kitas können ab sofort bis zum 3. Februar Anträge stellen. Im Falle einer Zusage entstehen der Einrichtung keinerlei Kosten. Daneben soll es auch um die Themen Jugendbeteiligung und Teilhabe gehen. Darauf sollte die Partnerschaft ihren Focus richten, so lautete das Ergebnis der ersten Demokratiekonferenz im Sommer des vergangenen Jahres. Nach den Worten von Franziska Schleuppner soll sich deshalb in den kommenden Monaten auch eine Studie der Universität Bayreuth mit der Situation von Jugendlichen im Landkreis beschäftigen. Wo halten sie sich bevorzugt auf? Wie kommunizieren sie? Wofür interessieren sie sich? Für welches Engagement könnten sie sich begeistern? All diesen Frage soll im Rahmen der Studie nachgegangen werden. Ziel soll es sein, Prozesse anzustoßen und konkrete Angebote zu entwickeln. „Jugendpolitische Arbeit ist eines unserer Kernthemen“, sagte Michael Schramm, Vorsitzender des Kreisjugendrings, der die Federführung für das Projekt übernommen hatte. Das Thema „Demokratie leben“ sei von herausragender Bedeutung und müsse noch tiefer in der Gesellschaft verankert werden, so Landrat Klaus Peter Söllner. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ durch das Bundesfamilienministerium gefördert. Weitere Information: www.demokratie-leben.de. Bild: Sie engagieren sich im Landkreis Kulmbach im Rahmen der „Partnerschaft für Demokratie“: Tina Beeg, Franziska Schleuppner, Rüdiger Baumann (sitzend von links) sowie Nicole Neuber, Landrat Klaus Peter Söllner und KJR-Vorsitzender Michael Schramm (stehend von links). SPD Ortsverein leidet unter Mitgliederschwund / Delegierten für Nominierung der Landtags- und Bezirkstagskandidaten gewählt – OB Lehmann für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Partei ausgezeichnet

In seinem Bericht zeichnete der Ortsvereinsvorsitzende, Oberbürgermeister Ingo Lehmann, ein überaus positives Bild seiner Stadtpolitik. So sei beispielsweise das Kaufplatz-Areal gut angenommen worden. „Wir haben eine gute Lösung gefunden, die sich jetzt zwei Jahre lang bewähren muss“, sagte er. Gut angenommen werde dort auch das „Urban Gardening“, also die kleinräumige gärtnerische Nutzung städtischer Flächen etwa in Hochbeeten, das zusammen mit Studenten der Universität Bayreuth durchgeführt wird. Bisher habe es auch noch keinerlei Verwüstungen gegeben. Auf dem richtigen Weg sei die Stadt auch mit der Photovoltaikanlage bei Grafendobrach. „Wir können damit als Stadt einen Beitrag leisten, die Stromversorgung sicher zu stellen und dafür sorgen, dass sie auch bezahlbar bleibt“, so das Stadtoberhaupt. Theoretisch könnte die Anlage rund 20000 Bürger mit Stromversorgen. Theoretisch deshalb, weil der erzeugte Strom natürlich auch an städtische Einrichtungen und Unternehmen gehe. Die Anteile, die Bürger für die Anlage zeichnen können, seien „mehr oder weniger weg“, der Widerstand gegen die Anlage sei sehr gering ausgefallen. Der OB kündigte auch an, die Städtepartnerschaften wieder vermehrt mit Leben zu erfüllen. So seien städtische Delegationen zuletzt im österreichischen Rust und im türkischen Bursa gewesen. Als Erfolg wertete Lehmann das Spartan Race, das trotz tropischer Temperaturen bei allen Teilnehmern große Begeisterung hervorgerufen habe. Weniger erfreulich sei die Mitgliederentwicklung gewesen, so die Co-Vorsitzende und SPD-Geschäftsstellenleiterin. Zwei Zuzügen aus anderen Ortsvereinen hätten vier Austritte und zwölf Sterbefälle gegenübergestanden, so dass die aktuelle Mitgliederzahl bei 212 liegt. In seinem Grußwort stellte SPD-Bezirksrat Holger Grießhammer die Arbeit des Bezirks Oberfranken vor. Er kam dabei auch auf den neuen Konzertsaal des Hauses Marteau in Lichtenberg im Landkreis Hof zu sprechen. Der neue Konzertsaal hatte es wegen der immensen Baukosten in das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes gebracht. Statt der ursprünglich veranschlagten 3,3 Millionen Euro waren dort am Ende 5,1 Millionen Euro fällig geworden. „Die Investition war gut und der Saal ist bestens gelungen“, sagte Grießhammer. Kultur dürfe eben nicht nur in den Metropolen stattfinden. Die sechs Delegierten für die Stimmkreiskonferenz sind: Inge Aures, Heike Schweens, Pauline Schweens, Matthias Meußgeier, Oberbürgermeister Ingo Lehmann und Hans Werther. Ersatzdelegierte sind: Erika Brose, Elfriede Schmidt, Elisabeth Weith, Theresa Weith, Helmut Breitenfelder, Hans-Hermann Drenske und Daniel Ferch. Für langjährige Mitgliedschaft in der SPD wurden die folgenden Persönlichkeiten geehrt: Peter Georgius (für 10 Jahre), Thomas Gremer, Robert Hans und Oberbürgermeister Info Lehmann (alle für 25 Jahre), Harald Schmidt (für 40 Jahre) und Elisabeth Fick (für 60 Jahre). Bild: Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft in der SPD (von links): Harald Schmidt, Bezirksrat Holger Grießhammer, Co-Vorsitzende und Geschäftsstellenleiterin Heike Schweens, Elisabeth Fick, Oberbürgermeister Ingo Lehmann und Peter Georgius. Mit der Maus ins Rathaus / Digitale Gemeinde: Großes Angebot, aber noch zu wenige Nutzer Kulmbach. Die Digitalisierung hat für einen radikalen Umbruch in fast allen Lebensbereichen gesorgt. Nahezu alle Facetten des Lebens werden durch neue Lösungen verändert, sei es das bargeldlose Bezahlen, das Arbeiten von Zuhause oder der bequeme Online-Einkauf. Mehr Aktualität, mehr Service, mehr Information, mehr Transparenz, kurz: mehr Bürgerservice verspricht sich die Politik durch die zunehmende Digitalisierung der Gemeinden. „Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten“, sagt die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Online-Services seien nicht nur gut für die Bürger, sie machten auch die Arbeit der Kommunen einfacher und effizienter. Wie sieht es im Kulmbacher Land mit der Digitalisierung der Gemeinden aus? „Wir sind sehr aufgeschlossen, bieten vieles an, aber nur ganz wenige Dinge sind wirklich beim Bürger auch angekommen“, zieht der Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum ein eher gemischtes Fazit. „Wir können und wollen uns den Aufgaben der digitalen Welt aber nicht verschließen“, so Wolfrum. Stadtsteinach habe einiges im Angebot, aber nicht alles werde genutzt. Der Bürger weiß, speziell bei uns noch, was er an einer persönlichen Beratung im Bürgerbüro hat. Als absolute Renner bezeichnet Wolfrum den Antrag von Briefwahlunterlagen und die Wasserzählerablesung. Das seien die Highlights des digitalen Wesens in der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach, zu der auch Rugendorf gehört. Theoretisch sei ganz vieles möglich. Über das Bürgerservice-Meldeportal komme man zum Beispiel auf Meldebescheinigungen. Ausweis-Statusabfragen, Übermittlungssperren, Umzüge innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft, Abmeldungen ins Ausland, Führungszeugnisse oder Einträge in das Gewerbezentralregister. Außerdem gebe es das Bayern-Portal, über das bayernweit identische 326 Leistungen und 61 Formulare und 19 Online-Verfahren abrufbar sind. Im Rahmen dieses Portals hat jeder Bürger die Möglichkeit, Anträge an seine örtliche Verwaltung zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. Bürgermeister Wolfrum schränkt allerdings ein: Bei der Beantragung von Führungszeugnissen müsse man sich beispielsweise legitimieren, man benötige also einen entsprechenden Ausweis, der diese Legitimationsgeschichten inkludiert hat. Dann muss man die fällige Gebühr mit einer entsprechenden EC-Karte, die für solche Geldtransfers geeignet ist, bezahlen, und so weiter. „Da sagt der Bürger doch gleich: in Stadtsteinach kann ich jeden Tag vor dem Bürgerbüro erscheinen, das ist doch viel einfacher. Im schlechtesten Fall müsse man halt ein paar Minuten warten, bis der Sachbearbeiter frei ist. Dann habe ich innerhalb weniger Minuten alles, inklusive einer Unterschrift im Original und der Bezahlung in bar oder per EC-Karte. Ähnlich ist die Situation in der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach. Auf der Homepage der VG fänden sich unter dem Schlagwort „Mit der Maus ins Rathaus“ sämtliche digitalen Angebote der Verwaltung. So könnten beispielsweise auch Führungszeugnisse oder Meldebescheinigungen beantragt oder etwas Hunde wegen der Hundesteuer angemeldet werden, erklärt Doris Leithner-Bisani, Bürgermeister von Ludwigschorgast. Die Angebote seien bereits vielfältig. Aufgrund des Online-Zugangsgesetzes müsse die Digitalisierung aber bis Ende des Jahres vollständig umgesetzt werden, so dass dann auch alle anderen Angebote digital erledigt werden können. Allerdings, so schränkt Doris Leithner Bisani ein, würden die Angebote bisher kaum genutzt, durchschnittlich rund zehn Mal im Monat. Die genauen Gründe für die geringe Resonanz seien nicht bekannt. Es seien wahrscheinlich vielfältige Faktoren. So müsse man in manchen Fällen, da noch eine Unterschrift notwendig ist, ohnehin noch ins Rathaus kommen. Bei den kostenpflichtigen Angelegenheiten sei ein Bezahlsystem hinterlegt, mit dem mancher sich vielleicht nicht auseinandersetzen will oder auch kann. „Woran es genau liegt, weiß ich leider nicht“ sagt die Bürgermeisterin. Allerdings könne man schon feststellen, dass hier im ländlichen Raum die Wege in der Regel kurz sind. Auch sei es ziemlich problemlos möglich, mit dem zuständigen Mitarbeiter in Kontakt zu treten, weshalb es offenbar leichter ist, bestimmte Dinge direkt und nicht digital zu erledigen. Bei der Stadt Kulmbach verzeichnet man dagegen steigende Nutzerzahlen, wie Pressesprecher Jonas Gleich mitteilt. Die Stadt verfüge über ein Bürger-Service-Portal, mit dem verschiedene Angebote digital beantragt werden können. So könnten beispielsweise Meldebescheinigungen, Übermittlungssperren, Geburtsurkunden, Eheurkunden oder Führungszeugnisse digital beantragt werden. „Wir werden dieses Angebot in den nächsten Monaten auch noch erheblich erweitern und weitere Anträge digital anbieten“, so Jonas Gleich. Das Bürger-Service-Portal ist über www.kulmbach.de erreichbar und hat auf der Startseite einen eigenen Button, so dass es für die Bürger schnell erreichbar ist. Das Bürger-Service-Portal werde auch bereits sehr gut angenommen und könne steigende Klicks verzeichnen. Jonas Gleich: „Das ist sehr erfreulich, denn gerade bei uns im ländlich geprägten Raum ist es für viele Bürger und Bürgerinnen eine erhebliche Erleichterung, wenn sie ihren Antrag von zuhause aus stellen können, ohne gegebenenfalls weitere Wege in Kauf zu nehmen.“ Frauen in der Kommunalpolitik: Noch immer unterrepräsentiert / Im Nachgang zum Weltfrauentag: Gespräch mit Kommunalpolitikerinnen aus der Region Kulmbach. Ein Drittel aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind Frauen. Auf Landesebene ist das Geschlechterverhältnis in den Parlamenten meist ähnlich, in der Kommunalpolitik ist der Frauenanteil allerdings immer noch geringer. Wieso bekleiden weibliche Politikerinnen immer noch so wenige Ämter und hilft da die Frauenquote? Wir sprachen mit (Kommunal-)Politikerinnen aus dem Kulmbacher Land: Inge Aures, Landtagsabgeordnete (SPD):

Positiv sieht sie auch die Frauenquote. Die SPD habe bereits eine Frauenquote eingeführt und es gibt weitere Beispiele aus Politik und Wirtschaft, die zeigten, dass diese funktioniert. Aures sagt aber auch: „Alleine durch die Frauenquote werden wir die Gleichberechtigung nicht schaffen.“ Nicht viel hält sie davon, mit Gendern über die Sprachkultur für mehr Gleichberechtigung zu sorgen: „Ich sage lieber weiterhin Bürgerinnen und Bürger, anstatt Bürger*innen.“ Auf die Frage, ob sie schon einmal den Missmut männlicher Bewerber am eigenen Leib erfahren habe, antwortet Aures: „Nein, das hat sich noch keiner getraut.“

Christina Flauder, stellvertretende Landrätin (SPD):

Sie selbst habe nie eine Quote gebraucht, sagt Flauder. Aber sie wisse, wie schwer der Weg in der Politik ist, in Kirche und Wirtschaft ebenso. Deshalb sei es richtig und wichtig eine gewisse Quote zu haben. „Frauen geben manchem Denkverhalten eine andere Richtung ….“. Zum Missmut männlicher Bewerber gehört für Christina Flauder auch der Missmut weiblicher Bewerber. Frau brauche schon eine gewisse Gelassenheit um mit Angriffen, Respektlosigkeit, Neid oder Feindseligkeit umzugehen. „Mir haben immer meine Werte geholfen, mit Menschen umzugehen, wie ich mir wünsche, dass mit mir umgegangen wird.“ Augenzwinkernd fügt die Lokalpolitikerin hinzu: „Und außerdem: im Alter wird man sehr viel gelassen.“ Was das Gendern betrifft, glaubt Christina Flauder nicht, dass wir über unsere Sprachkultur zu mehr Gleichberechtig kommen. Frauen müssen mutig ihre Interessen, Sichtweisen und Meinungen einbringen; Respekt und Toleranz anderen gegenüber, seien dabei wichtig. „Wenn Männer und Frauen das Gefühl haben, dass man mit ihnen um beste Lösungen ringt und ihnen nichts weggenommen wird, dass es um die Sache und nur darum geht, dann sind wir auf dem richtigen Weg.“

Dagmar Keis-Lechner, Stadt- und Kreisrätin, weitere Bezirkstagsvizepräsidentin (Bündnis 90/Die Grünen): Auch für Dagmar Keis-Lechner und ihre Partei ist die Forderung „Mehr Frauen in die Politik“ immer noch aktuell. Gerade in Kulmbach sei die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern deutlich zu sehen: im Landkreis gebe es nur zwei Bürgermeisterinnen, die Mandate gingen bei allen Parteien, außer bei Bündnis 90/Die Grünen, öfter an Männer als an Frauen. Frauen hätten in der Regel andere Lebensweisen und Erfahrungen, seien aber unterrepräsentiert. Das habe Auswirkungen auf unsere Gesellschaft: soziale Arbeiten wie Kindererziehung oder Alten- und Krankenpflege seien schlechter bezahlt, würden weniger anerkannt, würden aber überwiegend von Frauen ausgeübt! Keis-Lechner: „Nicht erst seit Corona wissen wir, wohin eine Unterversorgung in diesen systemrelevanten Bereichen führt. Die Stadt- und Kreisrätin kritisiert, dass zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf meistens Frauen befragt werden. Dabei sollte die Vereinbarkeit in der heutigen Zeit kein Thema der Geschlechter sein. „Viele Männer möchten sich mehr in die Kinderbetreuung einbringen, können es aber nicht, weil dann das größere Einkommen fehlt: eine Schieflage des gender pay gaps“, so Keis-Lechner. Das habe zur Folge, dass Kinder die ersten Jahre überwiegend nur Frauen erleben: zuhause, im Kindergarten und oft noch in der Grundschule. Anstatt über eine Frauenquote spricht Keis-Lechner lieber über eine Gleichberechtigungsquote. Die Frauenquote sei auch weiterhin ein Thema in der Politik und auch in Teilen der Wirtschaft. In Bereichen, in denen es einen hohen Frauenanteil, gibt, brauche es eine Männerquote. Den Missmut männlicher Bewerber hat die Grünen-Politikerin bislang noch nicht am eigenen Leib erfahren, verbal und mental dagegen schon, egal ob es männliche Bewerber aus der eigenen Partei oder Mitbewerber anderer Parteien um ein Amt gewesen seien. Offen steht Keis-Lechner der Tatsache gegenüber, mit Gendern für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Es habe sich in unserem Wortschatz festgesetzt, alles in männlicher Form zu sprechen und zu schreiben. „Wir Frauen mussten damit leben und wir lebten auch damit, dass Männer in unserer Gesellschaft immer mehr wert waren.“ Bis 1976 habe eine Frau nur mit der Erlaubnis ihres Gatten arbeiten dürfen und nur dann, wenn sie ihre Pflichten im Haushalt nicht vernachlässigten. „Diese Zeiten sind vorbei und es liegt noch ein weiter Weg bis zur völligen Gleichberechtigung vor uns.“ Ein Weg dahin sollte über die Sprache führen, „auch wenn sie sich nach meinem Geschmack etwas holprig anhört.“

Doris Leithner-Bisani, Bürgermeisterin Ludwigschorgast (CSU): „Es gibt nach wie vor zu wenige Frauen in der Kommunalpolitik“, meint Doris Leithner-Bisani. Sie glaube zwar schon, dass es Fortschritte gegeben hat, da sich die Rahmenbedingungen verbessert haben und mehr Arbeitgeber versuchen, Lösungen zu finden. Es gebe aber noch viele Tätigkeiten beziehungsweise Berufsfelder, in denen beispielsweise die üblichen Betreuungszeiten für Kinder mit den Arbeitszeiten nicht vereinbar sind, was eine Berufstätigkeit erschwert bis unmöglich macht. Fan einer Frauenquote sei Leithner-Bisani zwar noch nie gewesen, da sie der Meinung sei, dass allein Leistung entscheiden sollte. Allerdings bekomme sie manchmal, beim Blick auf so manche Entwicklung, beziehungsweise Entscheidung schon manchmal Zweifel und komme ins Grübeln, „ob ich nicht meine Meinung zur Frauenquote revidieren müsste.“ Den Missmut männlicher Bewerber am eigenen Leib hatte Doris Leithner-Bisani noch nie erfahren müssen. „Zumindest habe sich bisher niemand meiner Person gegenüber entsprechend geäußert oder sich entsprechend verhalten.“ Wenig hält die Bürgermeisterin vom Gendern, da es ihrem Sprachgefühl widerspricht. „Entscheidend ist für mich, mehr Gleichberechtigung "in der Praxis" umzusetzen.“ Freie Wähler gegen Freie Wähler / Verfahrene Situation im Bayreuther Kreistag - Eigener Landrat soll sich neue politische Heimat suchen

Die beiden Protagonisten dieser Posse sind Landrat Florian Wiedemann (linkes Bild) und FW-Kreisrat Hans Hümmer (rechtes Bild). Wiedemann sitzt seit Mai 2020 auf dem Chefsessel des Bayreuther Landratsamtes. Der 39-jährige Studienrat konnte die Wahl damals knapp und überraschend vor CSU-Bewerber Klaus Bauer für sich entscheiden. Sein Gegenüber ist Hans Hümmer (59) aus Trockau, Werkleiter des Wasserzweckverbandes Juragruppe mit Sitz in Pegnitz und Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Landkreis Bayreuth (FWG), wie sie hier offiziell heißt. Sie stellt im Kreistag mit elf von 60 Kreisräten die zweitstärkste Fraktion nach der CSU mit 17 Kreisräten. Der Ausgangspunkt des Streites zwischen den beiden Kommunalpolitikern reicht bis in das Frühjahr zurück. Im Kreistag gab es damals nach einer Sitzung einen positiven Corona-Test, alle Kreisräte mussten in Quarantäne. Einer widersetzte sich der Anordnung: Hans Hümmer. Er sei zu keinem Zeitpunkt Kontaktperson 1 gewesen, rechtfertigte er sich. Trotzdem bekam er, allerdings erst vier Monate danach, einen Bußgeldbescheid wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Von einer Mitarbeiterin des Landratsamtes zurechtgewiesen, soll sich Hümmer angeblich dermaßen aggressiv verhalten haben, dass die Frau einen Nervenzusammenbruch erlitt. Seitdem ist der Wurm drin. Der Landrat stellte sich hinter seine Mitarbeiterin, Hümmer beharrte auf seine Position. Die Fraktion der Freien Wähler steht zum wohl größeren Teil hinter Hümmer und wendet sich damit gegen den eigenen Landrat. Die Fraktion sieht Hümmer als Opfer einer Kampagne. Der sei aufgrund seiner langjährigen politischen Erfahrung Garant für eine geradlinige, sachkompetente Politik und habe damit den Wahlerfolg Wiedemanns erst ermöglicht. Die Opposition aus den eigenen Reihen gipfelte darin, dass man Wiedemann Anfang Juli nahe legte, sich eine neue politische Heimat zu suchen. Wiedemann hat allerdings auch Fürsprecher. Es müsse vorrangig um den Landkreis und nicht um politisches Kalkül gehen, fordert Wilhelm Zapf von der FWG-Fraktion Bischofsgrün via Facebook. Ähnlich äußerten sich die Freien Wähler im Ahorntal: „Wir stehen zu unserem Landrat und werden ihn unterstützen“, heißt es von dort. Auch der Landesverband hat sich inzwischen eingeschaltet. Landesvorstandsmitglied Sven Baumeister forderte: Man solle aufeinander zugehen, um anschließend gemeinsam zu arbeiten. Der Quarantäne-Streit ist dabei schon lange nicht mehr der einzige Knackpunkt. So gab es unterschiedliche Beurteilungen des Kreishaushaltes. Hümmer warf Wiedemann Verstöße gegen das kommunale Haushaltsrecht und gegen die Landkreisordnung vor. Dabei ging es nicht nur um Kredite, die zum einen Genehmigung durch die Regierung von Oberfranken bedürften, zum anderen aber gar nicht benötigt würden. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs im Februar war die Redezeit für die Kreisräte auf Antrag der CSU beschränkt worden. Rechtwidrig, wie Hümmer feststellte und sich damit durchsetzen konnte. Der bereits im März verabschiedete Haushalt musste am Ende tatsächlich noch einmal neu beraten und Anfang Juli verabschiedete werden. Die Regierung hatte die Beschränkung der Redezeit als rechtswidrig erklärt. Die Palette der Streitpunkte geht noch weiter. Da ging es nicht nur um die geplante Erweiterung des Landratsamtes, die Wiedemann ursprünglich abgelehnt hatte und jetzt befürwortet, da soll es Presseberichten zufolge sogar um die Abschaffung von kostenlosem Kaffee für die Mitarbeiter des Amtes gegangen sein. In der Lokalzeitung wird Landrat Wiedemann kurz und knapp zitiert: „Die aktuelle Konfliktsituation mit der FWG-Kreistagsfraktion ändert nichts an meiner Überzeugung als Freier Wähler.“ Er stehe für eine sachorientierte und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Kreistags. Ziel müsse es sein den Landkreis zukunftsfähig zu gestalten. FDP wirft Regierung Totalversagen vor / Oberfränkische Liberale gehen mit Sven Bachmann aus Bamberg als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl / Kulmbacher Bewerber auf Platz 2 – MdB Hacker nur auf Platz 3 Kulmbach. Sven Bachmann aus Sassendorf, Gemeinde Zapfendorf, im Landkreis Bamberg geht für die oberfränkische FDP als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Der 46 Jahre alte Industriemeister setzte sich beim virtuellen Bezirksparteitag am Sonntag gegen den bisherigen Bundestagsabgeordneten Thomas Hacker aus Bayreuth in einer Stichwahl knapp mit 17 zu 16 Stimmen durch. Hacker unterlag anschließende auch bei der Stichwahl um Platz 2. Hier konnte sich der Kulmbacher Bewerber Claus Ehrhardt mit 19 zu 15 Stimmen durch. Nun muss sich Hacker mit Platz 3 der oberfränkischen FDP-Liste zufrieden geben. Auf Platz 4 landete der Wunsiedler Kandidat Gabriel Wölfel, Platz 5 nimmt der Coburger Jens-Uwe Peter ein. Die Reihung der oberfränkischen Bundestagskandidaten ist Grundlage für die Reihung der landesweiten Liste. Die FDP-Landesvertreterversammlung findet am 24. April als Hybridveranstaltung statt. „Oberfranken muss eine starke FDP-Region werden“, forderte Spitzenkandidat Bachmann in seiner Vorstellung. Als Industriemeister beim Automobilzulieferer Bosch in Bamberg gehe er mit einer ausgeprägten Wirtschaftskompetenz in Richtung Bundestag. Als seine wichtigsten Themen nannte er Bildung und Digitalisierung sowie Pflege und Gesundheit. Darüber hinaus will sich Bachmann für die Technologieoffenheit in neue Energien einsetzen. Es könne nicht angehen, dass man einfach nur die Verbrenner von der Straße weg haben möchte. Bei der Reihung der fünf oberfränkischen Bundestagskandidaten hatten sämtliche Redner nicht mit Kritik an der Bundesregierung und an der bayerischen Staatsregierung gespart. Die Menschen benötigten wieder klare Perspektiven, sagte der Bezirksvorsitzende Thomas Nagel aus Kulmbach. Schnelleres Impfen sah Nagel als Chance, um Oberfranken langsam wieder hochfahren zu können. Scharfe Kritik an der CSU wegen der Maskenaffäre übte der Aschaffenburger Bundestagsabgeordnete und unterfränkische FDP-Bezirksvorsitzende Karsten Klein, der auch die Versammlungsleitung bei den Wahlgängen übernommen hatte. Er sprach von einem völlig inakzeptablen Vorgehen, wenn CSU-Abgeordnete die derzeitige Notlage für ihren Eigennutz ausnutzten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müsse endlich offen legen, ob bei der Beschaffung der Masken erhöhte Preise bezahlt worden seien und welche Rolle die jeweiligen Abgeordneten dabei gespielt hätten. Die CSU sei nicht bereit, klare Kante zu zeigen, was aber längst überfällig wäre. Klein: „Ich erwarte von Markus Söder, dass er endlich seinen Laden aufräumt.“ Von einem „Totalversagen der Bundesregierung“ sprach auch der Zweitplatzierte auf der Oberfranken-Liste Claus Ehrhardt aus Kulmbach. Es könne nicht sein, dass man im Krisenmanagement derart versagt, so der Unternehmensberater. Das Krisenmanagement der Bundesregierung sei so fatal, wie die Folgen für unser Land, sagte der bisherige FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker. „So darf man Deutschland nicht regieren“, so Hacker. Die Krise dürfe niemals zum Dauerzustand für unser Land werden. Das Vertrauen in die Politik, Probleme zu lösen, sei erschüttert, sagte der viertplatzierte oberfränkische Bundestagskandidat Gabriel Wölfel. Der 22-Jährige VWL-Student aus Selb warf der Bundesregierung Ideen- und Mutlosigkeit vor und forderte, endlich einen Digitalisierungsturbo für unser Land zu starten. Von einer Krise für Freiheit und Demokratie sprach schließlich Jens-Uwe Peter aus Coburg, der sich mit dem letzten Platz auf der Oberfranken-Liste zufrieden geben muss. Die Gesundheit der Bevölkerung sei ein hohes Gut, dennoch müsse die Freiheit der Menschen das oberste Ziel sein. „Vorbild für alle Frauen“ / Zum Tod von Anneliese Fischer – Trauerfeier in der Ordenskirche St. Georgen

Aufgebahrt vor dem Altar, drum herum üppiger Blumenschmuck und auf einer Staffelei ein großformatiges Farbfoto der Verstorbenen, das war der Rahmen der zweistündigen liturgischen Feier unter der Leitung von Domkapitular Dr. Josef Zerndl. Er erinnerte an die Kriegsjahre, in denen Anneliese Fischer das Abitur ablegte, an die Nachkriegsjahre, in denen sie als Lehrerin im Spessart tätig war und spannte einen weiten Bogen bis hin zur Vizepräsidentin im Bayerischen Landtag. In sehr persönlichen Erinnerungen meldeten sich Kinder und Enkel zu Wort. Eine Tochter nannte Anneliese Fischer ein „Vorbild in ihrer unnachahmlichen Art“. Sie habe niemanden nach dem Mund geredet und auch unbequeme Wahrheiten ausgesprochen, so ein Schwiegersohn. Landtagsvizepräsident Karl Freller, ein langjähriger Weggefährte von Anneliese Fischer würdigte besonders ihre stetige Unerschrockenheit. „Sie setzte alles in Bewegung, wenn es darum ging, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Bayreuth verliere eine herausragende Persönlichkeit, so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe, die Anneliese Fischer vor gut einem Jahr mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet hatte. Von der „Grande Dame der Bayreuther CSU“ sprach Bürgermeister Thomas Ebersberger. Der Partei sei sie immer eine große Stütze und Ideengeberein gewesen. Ihr Einsatz werde noch lange nachwirken. Weitere Nachrufe sprach die frühere VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher und der stellvertretende Bürgermeister von Fichtelberg Karl-Heinz Glaser. Anneliese Fischer wurde bereits 1996 mit der Ehrenbürgerwürde von Fichtelberg ausgezeichnet. Vor dem dortigen Rathaus ist seitdem sogar ein Platz nach ihr benannt. Anneliese Fischer wurde 1984 als eine von neun Frauen der CSU-Fraktion in den Bayerischen Landtag gewählt, dem sie bis 1998 angehörte. Im Landtag war sie die Erste, die es bis ins Präsidentenamt schaffte. Dem Bayreuther Stadtrat gehörte sie mit einer vierjährigen Unterbrechung von 1980 bis 1996 an. Anneliese Fischer war außerdem stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Früher wirkte sie im Elternbeirat des Gymnasiums Christian Ernestinum, war Vorstandsmitglied und später auch Vorsitzende der Landeselternvereinigung. Zudem war sie Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Bayreuth-Stadt und -Land, stellvertretende Landesvorsitzende des VdK und gründete den Freundeskreis des Umweltinformationszentrums Lindenhof. Sie wirkte als Regionalbeauftragte des Weißen Rings, als Mitglied des Pfarrgemeinderats der Schlosskirche und als Ehrensenatorin der Bayreuther Universität. Anneliese Fischer wurde am 31. Mai 1925 in Pirmasens geboten, sie hatte in Würzburg ihr Abitur, sowie die erste und zweite Lehramtsprüfung abgelegt. Bild: Die bewegende Trauerfeier für Anneliese Fischer fand in der evangelischen Ordenskirche St. Georgen in Bayreuth statt. "Vertreibung muss stärkeren Eingang in Geschichtsunterricht finden" / 75 Jahre Flucht und Vertreibung: Sudentendeutsche in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Die Charta sei der eigentliche Grundstein für Europa gewesen, sagte Stiersdorfer, die von ihrer Bayreuther Landtagskollegin Gudrun Brendel-Fischer zu dem Treffen eingeladen wurde. Besonders in Bayern sei es von großer Bedeutung, das kulturelle Erbe der Vertriebenen zu erhalten und zu pflegen, denn im Freistaat sei der Großteil alles Sudentendeutschen angekommen. Nun müsse es aber darum gehen, der jungen Generation zu vermitteln, wie wichtig Freiheit und Frieden sind und welch großer Gewinn die damalige Aufnahme der Vertriebenen für den wirtschaftlichen Aufbau, aber auch für Architektur, Kultur und für die gesamte Gesellschaft waren. Für die Enkelgeneration sei das Miteinander heute selbstverständlich. Deshalb sollte das Thema vor allem im Unterricht mehr Beachtung finden.

"Wir kommen aus der Vergangenheit, leben in der Gegenwart und wollen in die Zukunft", sagte Manfred Kees von der Sudentendeutschen Landsmannschaft. Rückwärtsgewandtes oder revanchistisches Denken seien völlig fehl am Platz. "Wir wollen aber auch nicht aus der Geschichte verdrängt werden", so Kees. Die Vertriebenen seien damals in Bayern gut aufgenommen worden und gut angekommen. Aus guten und fruchtbaren Auseinandersetzungen mit der Politik seien immer wieder gute Lösungen entstanden. Kees rief alle Mitglieder dazu auf, ihre Wurzeln nicht zu vergessen und Europa nicht aufzugeben, auch wenn gerade derzeit immer wieder Bedenken bestehen. Die Sudentendeutschen könnten unheimlich viel tun für Europa, so der Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks Jürgen Wolff. "Seien sie Brückenbauer", rief er ihnen zu und sah einen großen Gewinn für die Gesellschaft; wenn Traditionen aufrechterhalten, gepflegt und weitergegeben würden. Von einer beeindruckenden und nahezu unglaublichen Integrationsleistung von beiden Seiten sprach der frühere Bayreuther Oberbürgermeister Michael Hohl. Davon könne man sehr viel lernen, so Hohl. Er bezeichnete die große Gruppe der Vertriebenen als Gründerväter des vereinten Europa, einer Konstruktion, die gerade in diesen Tagen sehr fragil sei. Umso aktueller denn je sei es, das Wissen und die Botschaften der Vertriebenen am Leben zu erhalten. Bild: Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene Sylvia Stiersdorfer (links), die Bayreuther Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer und Manfred Kees von der Sudentendeutschen Landsmannschaft. Weggefährte, Weltenbummler und Tausendsassa für die Region / Hartmut Koschyk feierte seinen 60. Geburtstag in der Bärenhalle – Alexander von Humboldt im Mittelpunkt